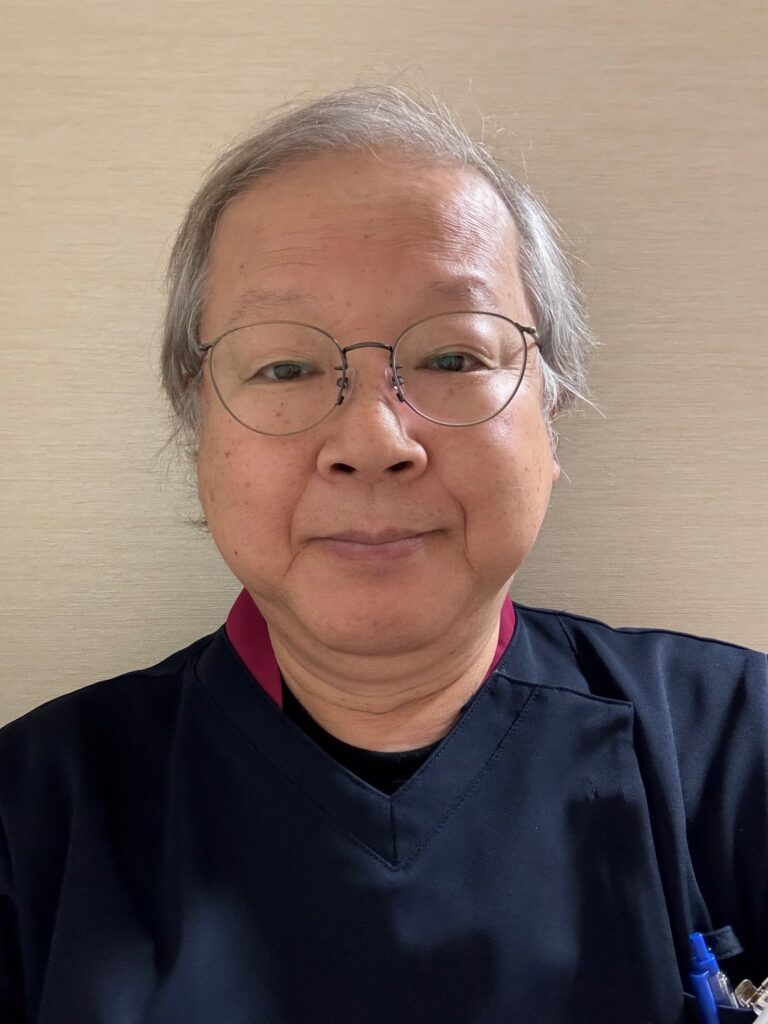

●プロフィール

昭和46年3月 南佐久郡佐久町、佐久中学校卒業

昭和46年4月 岩村田高校入学 1年D組 一学年時アマチュア無線班

二学年より社会福祉班

昭和49年3月 岩村田高校卒業

昭和52年4月 昭和大学医学部入学

昭和58年3月 昭和大学医学部卒業

昭和58年4月 昭和大学病院産婦人科入局

平成5年6月 医学博士号取得

平成9年5月 国立長野病院(上田市)勤務

平成19年1月 角田産婦人科医院(上田市) 現在に至る。

●昭和49年頃の岩高の受験事情

岩高は昔から進学校でした。家の事情などで進学できなかった者も、後々大きな会社のトップに就いています。我々の頃に言われていたことは「岩高生の多くは明治大学レベルに進学する実力がある。」でした。しかし当時はまだ長野県の教育は保守的であり、「受験のための教育」には否定的な風潮がありました。そのため卒業後1年間の浪人で驚くほどの実力を上げ、難関大学に入学する者も少なくありませんでした。

戦前には、京都大学、陸軍士官学校、早稲田大学、日本医科大学などに進んだ私の知り合いの先輩もいました。しかし、戦後は佐久市内にもう一つ有名な進学校があったためか、「難関大学」に進まれた岩高の先輩は、私の知る限り、少数にとどまっていました。

そんな中、私のすぐ上の先輩が、一浪した末、東京大学理科Ⅱ類に合格し、この頑張りを讃えた記事が、旺文社の受験雑誌「蛍雪時代」に掲載されたのです。早速その年、岩高の図書館で「先輩を囲む会」がありました。私はその先輩に「先輩は現役時代にいわゆる『虎の巻』など使いましたか?」などというバカな質問をしてしまいましたが、意外にも「使ったことはあります。」という回答をいただき、妙な安堵感を覚えたことがありました。先輩は終始謙遜されつつも、努力が必要であることを説いていらっしゃいました。

後に私は、その先輩にあやかり同じ予備校に通いましたが、その「先輩の努力」については「予備校の中では有名であった」と先輩の担任だった職員から直接話を聞かされました。私は、このような先輩の存在が、今でも岩高が進学校であり続けた力になっていると思っています。

●医師の道へ

私は、小学生のころから漠然と医師になりたいと思っていました。しかし、長野県の教育の風潮や岩高での、のんびりとした雰囲気に浸ってしまい、現役での受験は惨憺たる結果に終わりました。予備校では、自分の受験に対する認識が、どれだけ甘かったかを思い知らされました。まさに「井の中の蛙」でした。しかし、「若さ」ということは強いもの。右往左往しながらも努力を重ねていくと、だんだん目標に近づいていくことができました。

私の進んだ医学界のことわざに、「Medicine is Memory」というのがあります。いかに多くの知識を持っているかが大切。別の言い方をすれば、その知識の量の差で医師の優劣が決まるのです。しかし、そのほかにも大切なことがあります。それは数学的な思考力。今の私のように一般診療にのみ従事している者はmemoryだけでやっていけますが、医学界をあっと言わせる新しい研究をしようと志すなら、数学的な考え方を常に身に着けておくことです。一見不要と思われる入試科目も、実は後になって重要であることを思い知ることがあります。岩高で学んだ知識は、受験にも将来の仕事にも必ず必要になっていきます。 (岩村田高等学校百年誌より抜粋)

社会福祉班から医療の現場へ