10月5日(土)、岩村田高等学校創立100周年記念式典兼コンサートⅡが、長野県立武道館で開催されました。荘厳で恭しい一般的な周年事業とは大きく異なるスタイルが出来上がっていった日々を、特徴的な企画を中心に、準備過程と重ねながら、振り返りたいと思います。

時は令和元年7月25日に戻ります。創立100周年記念事業を準備するためにワーキンググループ(以下WG)が設置されました。メンバーは教頭先生、事務長先生、同窓会係職員、同窓会副会長の4名でした。「歴史をつなぐ」「未来への種まき」を基本的なコンセプトとしてイメージしていた時期でした。WGは3回開かれ、事業概要、規約、組織、予算等について議論を重ねました。議論の内容を同窓会長に報告した際、会長から「1回の式典だけで終わりにしたくない」との考えを伝えられ、複数年開催の方向性を打ち出しました。今振り返りますと、この発想がユニークな企画につながる第一歩だったような気がします。

令和2年2月にWGは創立100周年記念事業準備委員会となり、メンバーを教頭先生、事務長先生、同窓会係職員、同窓会副会長2名の5名体制に変更しました。当初、講演会、コンサートを3年シリーズで実施する方向で企画していましたが、コロナ禍により2年シリーズへと修正しました。

発想の原点は、「主体的に取り組むことをとおして、生徒の成長を促したい」との想いでした。

◇その1 シンボルマークのデザイン

令和3年2月、生徒とのコラボレーション企画第1弾として、シンボルマークのデザインを美術班に依頼しました。令和3年11月、同窓会正副会長及び創立100周年記念事業委員長会においてシンボルマークを決定しました。

◇その2 記念酒ラベルのデザイン

令和4年4月、記念酒販売企画が三役会において了承され、母校と所縁のある四蔵元(千曲錦酒造、伴野酒造、大澤酒造、黒澤酒造)と企画打合せを行った際、「生徒にラベルをデザインしてもらうのもあり」との提案をいただき、美術班顧問に相談してコラボレーション第2弾が動き出しました。

班員が蔵元を分担し、取材内容を基にデザインの構想を練りました。販売の際、化粧箱に入れたラベルに込めた想いは以下の通りです。

この度は岩村田高等学校創立100周年記念酒セットをご購入頂き誠にありがとうございました。オリジナルラベルの図案は岩高美術班員が各蔵元を取材して描きあげました。図案に込めた想いをまとめましたので、お召し上がりになられる折にご一読いただければ幸いです。皆様のご多幸とご健勝をお祈り申し上げます。

純米大吟醸 (株)千曲錦酒造

信州の美しい山々の連なりと清流、そこに秋紅もテーマに加えて取材後に構想を練りました。紅く色づいた山々から滾々と湧き出る清水がやがて千曲川の雄大な流れとなり、四季折々のメッセージを里に届けてくれる。そんなイメージを千曲錦のイメージカラー「赤」も使いデザインしました。

澤乃花 (株)伴野酒造

千曲川の川辺、清流に揺れながら厳かに咲く菖蒲をメインビジュアルの一つとして、デザインを考えました。その菖蒲の花をデザイン中に2つレイアウトしたのは、醸造元の伴野酒造さんからお伺いした「一杯が旨い、二杯が心地良い」という言葉からでした。

信濃のかたりべ (株)大澤酒造

入学時はまだコロナ禍だったので、入学時に校歌練習も無く、岩高の学生歌「大浅岳」を唄う機会はありませんでしたが、その歌詞の中に「高き理想の雲」という行があり、同窓生の方々も目にされたであろう学校から仰ぎ見た浅間山の情景をイメージしながらデザインを考えました。

純米酒 生酛造り (株)黒澤酒造

黒澤酒造様は、北八ヶ岳山麓の佐久穂町での酒造りをされており、千曲川の伏流水を活かしたお酒造りのイメージを深い青色で表現しました。また、原料のお米は、全量長野県産が使用されており、農業との関わりも深く稲穂をその象徴として付加しました。トは日の出の勢いを表す黒澤様の屋号ですが、稲穂を照らすお天道様のイメージも重ねてみました。

◇その3 講演会Ⅰ

令和5年7月、講師はカーリングのトップ選手4名(内2名卒業生、1名在校生)でした。カーリング模擬対戦、質疑応答など生徒の発案を取り入れて企画されました。講師との全校記念撮影などこの時の経験が記念式典兼コンサートⅡに活かされたことは複数年開催の効用と言えます。

◇その4 岩高祭

令和6年7月、岩高祭において1教室を創立100周年記念展示室とし、生徒会役員が中心になって100年間の流れを年表にまとめました。担当者は、創立八十年誌、百年誌を丹念に調べて、適切な写真、記述をちりばめることに腐心し、好評を博しました。この年表はバージョンアップして、記念式典兼コンサートⅡでは、ホールに展示され、受付を済ませた皆さんにご覧いただくことができました。

◇その5 記念式典とコンサートを一体化

一般的な周年事業では式典を1時間程度行い、休憩を挟んで、講演会などを行います。この方法は大人にとっては重厚で良い内容となりますが、生徒の心に何かを届けることは困難です。

「式典と聞くと堅苦しいイメージを持ってしまい気が重くなってしまう」

「式典と言えば、堅苦しい感じのイメージ」

これらは今回の生徒感想文に散見された式典イメージです。

生徒を感動させ、魂を揺さぶるような機会を生み出すにはどうしたらいいか考えました。

答えは“生徒の活躍場面を多くすること、生徒の発想を許容して任せること”でした。

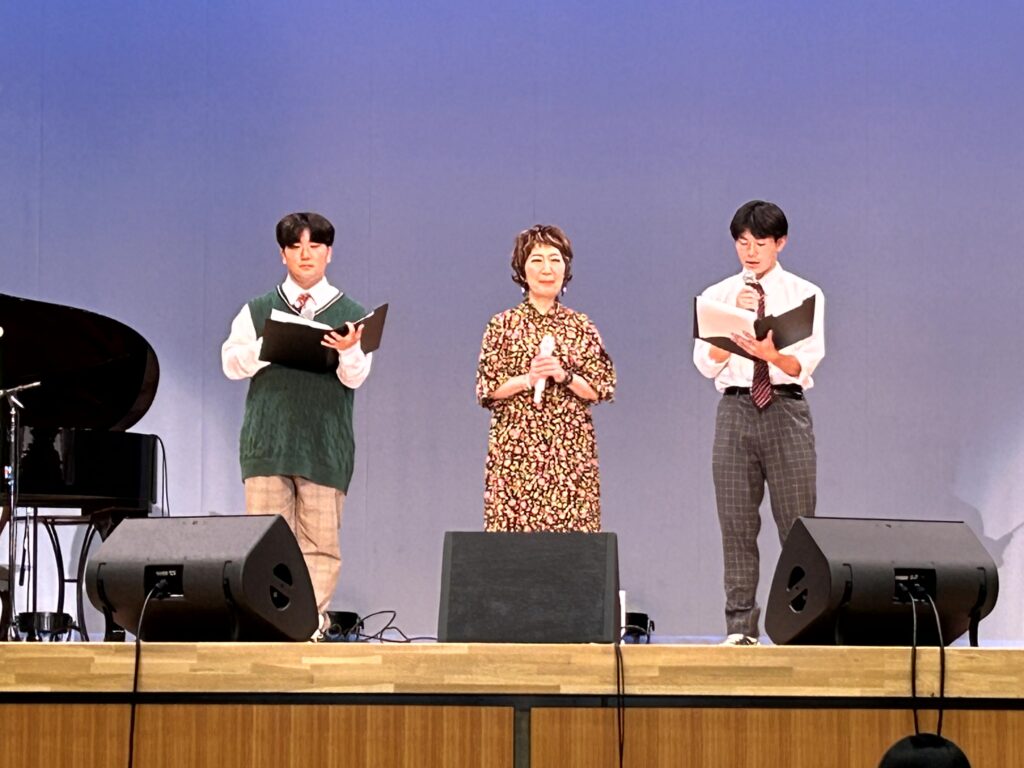

生徒会役員とは令和5年12月から月例の打合せ会を行ってきました。令和6年4月に森山良子さんのスタッフと武道館での打合せ、その後同窓会館で生徒も合流して打合せを行いました。さらに、7月には森山良子さんご自身が武道館、同窓会館へ足を運んでくださり、生徒も交えて企画会議を行うことができました。森山さんから、演劇班の朗読や吹奏楽班の聖者の行進についてアイデア提供がありました。生徒たちはうれしさと同時に意欲を掻き立てられたことと思います。また、生徒からは「虹」を森山さんと一緒に全校合唱したいことを提案して了承されました。

こうした時間を積み重ねる中で、挨拶・祝辞を少なくする、進行を生徒が行う、休憩時間を取らない等独特な内容を固めていきました。

「吹奏楽班や演劇班との共演はどちらも素晴らしく、感動しました。一人一人がステージで楽しんでいる姿や森山さんの優しい笑顔が会場をあたたかい空気にかえ、私自身聴いていて楽しかったし貴重な思い出になりました。」

「ものすごい迫力で感動したこと、また、生涯努力をし続け音楽と共に過ごしていこうとする姿勢には私自身学ぶことがたくさんあり刺激を受けました。…一緒に歌った虹は中学3年生の合唱で歌い、伴奏をした想い出の曲でした。そんな曲をこの素晴らしい式典で全員で歌えたことは一生心に残ると思います。」

生徒感想文にはこのような内容が多数見られました。その内容から、私たちが意図した、生徒の心に響く機会とすることができたのではないかと感じています。

◇最後に

10/7の日本放送、オールナイトニッポンMUSIC10でパーソナリティーをされた森山良子さんが、近況を語る場面で10/5に岩村田高校の創立100周年記念式典へ参加して、コンサートを行った話をされました。その中で、演劇班の生徒たちが歌詞の朗読に取り組んだこと、吹奏楽班が難曲、聖者の行進をしっかり練習して見事に演奏したこと全校生徒と一緒に、息子である森山直太朗さんの「虹」を合唱したことに触れていました。上述のとおり、森山さんご自身が1回、スタッフが2回、10/1には演奏者による吹奏楽班との音合わせが行われたこと等を踏まえて、「一緒にやり遂げた感が良かった。私もうれしかった。」と語っていただき、ラジオを聴いていたこちらも当日を思い出して感謝の気持ちがこみ上げてきました。在校生のみならず、同窓生、保護者、ご来賓の皆様の心にも何かを届けられた良い1日になりました。

(文責:池田義則)